はじめに

ご相続が発生した際、「まず何から始めればいいの?」と戸惑う方は少なくありません。

その中でも最初に直面するのが “戸籍の収集” です。相続手続きを進めるためには、誰が相続人であるかを確定する必要があり、そのためには関係者の戸籍を集めなければなりません。

この記事では、浦安市にお住まいの方向けに、配偶者と子供が相続人になるケースで、どの戸籍をどこまで集める必要があるのかを、司法書士がわかりやすく解説します。

※この内容は動画でも解説しています。お時間のある方はぜひご覧ください。

▶︎ 【司法書士が解説】配偶者と子供が相続人の場合に必要な戸籍とは?

あわせて読みたい:

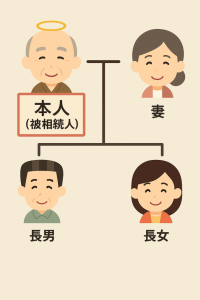

配偶者と子供が相続人になるケースとは?

相続人が配偶者と子供になるケースは、相続手続きの中でもっとも一般的なパターンです。

この場合、法定相続分は以下のように定められています。

- 配偶者が全体の2分の1

- 子供たちが残りの2分の1を人数で等分

例えば、配偶者と子供が2人いる場合、それぞれの相続分は以下のとおりです:

- 配偶者:1/2

- 長男:1/4

- 長女:1/4

必要となる戸籍の一覧

このケースでは、以下の戸籍が必要となります。

| 対象者 | 必要な戸籍 |

|---|---|

| 被相続人 | 出生日から死亡日までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む) |

| 配偶者・子供 | 相続発生日以降に取得した現在の戸籍 |

ポイント:

- 配偶者や子供が被相続人と同じ戸籍にいる場合、その戸籍は1通あれば、足ります。

- 子供が結婚・養子縁組などで別の戸籍に移っている場合(戸籍中に『除籍』の記載がある場合)は、個別に現在戸籍を取得する必要があります。

なぜ被相続人の戸籍は「全部」必要なのか?

今回のケースで相続人を確定するためには、以下の2点を確認する必要があります:

- 被相続人に配偶者・子供がいるかどうか

- 子供がいる場合、その人数は何人か

これらを確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて確認する必要があります。

一方、相続人側(配偶者や子供)については、相続発生日以降に生存していることが確認できれば足りるため、現在の戸籍だけでOKです。

⚠️相続手続きを放置してしまい、相続人が亡くなって新たなご相続が発生すると相続人の確定も複雑化していくので注意が必要!

浦安市での戸籍の取得方法(広域交付制度)

2024年3月からスタートした「戸籍の広域交付制度」を利用すれば、浦安市役所のような現在の住所地の役所窓口で、全国の戸籍をまとめて請求できるようになりました。

従来は、本籍地ごとに個別請求する必要があり、被相続人が何度も本籍を移していると非常に手間でした。しかし、今では本人・配偶者・直系血族(子供・孫など)が請求者であれば、浦安市役所で一括して戸籍を取得できます。

注意点:

- 兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外です。

戸籍収集の進め方(実務上のポイント)

- 相続人の中から代表者を1人決める

その代表者が、被相続人の出生〜死亡までの戸籍を取得 - 各相続人は、自分の現在戸籍を自分で取得する

無駄なくスムーズに進みます

併せて取得しておきたい書類

- 住民票の除票(被相続人)

- 戸籍の附票

- 印鑑登録証明書(相続人全員分)

- 相続人の住民票(本籍地『入り』・個人番号『省略』のもの)

- 不動産の名寄せ帳(浦安市内に被相続人名義の不動産がある場合)

まとめ|浦安市で相続手続きを始める方へ

- 配偶者と子供が相続人になる場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、配偶者・子供の現在戸籍が必要になります。

- 2024年3月からの広域交付制度により、浦安市役所など最寄りの役所で一括請求が可能になりました。

- 戸籍の読み間違いや読み見落としによって、後の手続きに大きな支障が出るおそれもあります。

不安がある方は、早めに相続の専門家である司法書士にご相談ください。

あわせて読みたい:

初回相談無料|相続登記のご相談はこちら

当事務所では、浦安市を中心に多数の相続手続きをサポートしています。

- 戸籍の収集(時間がないから全部任せたいという方にはお勧め!)

- 遺産分割協議書の作成(相続人間での争いがない場合)

- 相続登記

- 法定相続情報の作成

- 公正証書遺言・自筆証書遺言補完制度を利用した自筆証書遺言の検索

- 金融機関への財産調査

- 金融機関の解約・払い戻し

- 有価証券の名義変更

相続に関するご相談は初回無料で承っています。お気軽にご相談ください。

相続手続きに関する料金表ページ

相続手続きに不安がある方へ

ご相続発生後の手続きは、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、戸籍収集・遺産分割協議書・預貯金の解約など多岐にわたります。

当事務所では、相続に特化した司法書士が一括対応。

初回相談は無料、オンライン・土日もご相談可能です。お気軽にご連絡ください。